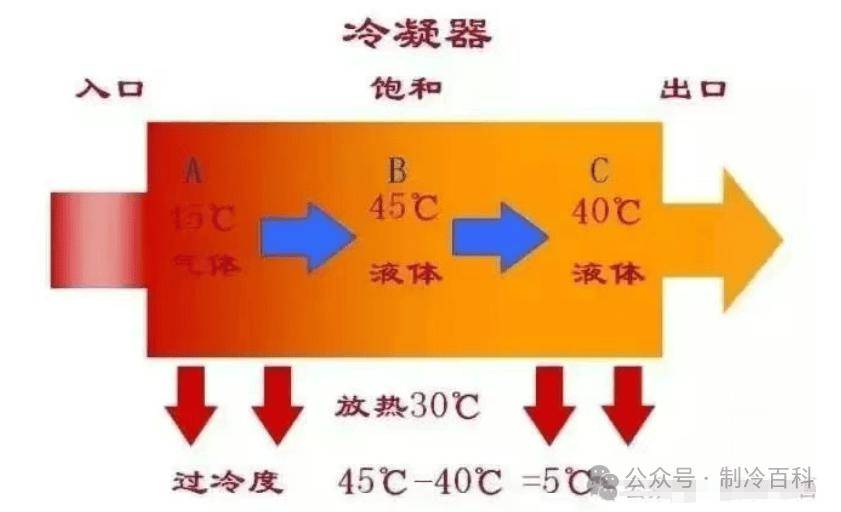

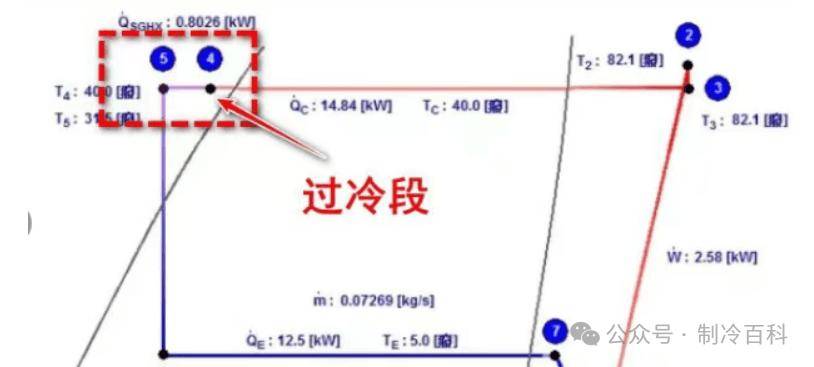

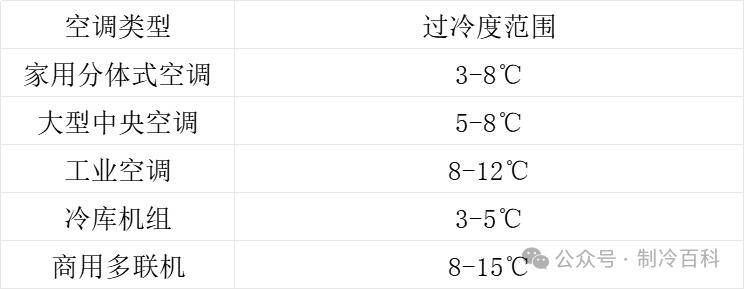

一、过冷度的定义与测量 过冷度是指制冷剂液体在冷凝压力对应的饱和温度以下被进一步冷却的温度差值。例如,当冷凝器内的制冷剂在45℃(饱和温度)完成液化后,若继续冷却至40℃,则产生5℃的过冷度。 测量原理 压力-温度转换法:测量膨胀阀前液体压力(需转换为绝对压力),通过制冷剂压焓图查得对应饱和温度,再测量液管壁温(需扣除1-2℃保温层温差),二者之差即为过冷度。 直接测温法:在冷凝器出口安装双输入温度计,探头紧贴液管壁并用保温材料固定,结合压力传感器实现实时监测。 二、过冷度的技术意义 1. 提升制冷效率 过冷使液态制冷剂在节流阀前远离气液两相区,减少闪发气体生成量。实验表明,过冷度每增加1℃,单位质量制冷量可提升0.8%-1.2%。 增强系统稳定性,抵消压降效应,液态制冷剂在长管路中因摩擦产生压降,过冷度可延缓其提前气化,避免压缩机液击风险。 适应复杂工况,大型中央空调采用二级过冷技术,利用蒸发器出口低温气体(15℃左右)二次冷却冷凝器出口液体,解决高落差大的长管路系统的效率衰减问题。 过冷使液态制冷剂在节流阀前远离气液两相区,减少闪发气体生成量。实验表明,过冷度每增加1℃,单位质量制冷量可提升0.8%-1.2%。 增强系统稳定性,抵消压降效应,液态制冷剂在长管路中因摩擦产生压降,过冷度可延缓其提前气化,避免压缩机液击风险。 适应复杂工况,大型中央空调采用二级过冷技术,利用蒸发器出口低温气体(15℃左右)二次冷却冷凝器出口液体,解决高落差大的长管路系统的效率衰减问题。 三、过冷度范围 过冷度过高能耗激增:冷凝器需额外换热量,压缩机功率上升15%-20%。 过冷度过低,制冷量衰减,闪发气体比例增加,蒸发器吸热量减少18%-25%。 效率损失:冷凝器冷却能力未充分利用,系统COP下降0.5-1.0。 四、降低制冷剂过冷度常用的方法 为了提高制冷剂的过冷度,目前常用的方法包括降温法(如冷却水降温、经济器降温或采用外部冷源降温)和增压法,本文讨论冷却水降温法。 冷却降温法:冷却水降温这是最常用的一种方式,尤其是在水冷式冷凝器中。制冷剂在冷凝器中完成冷凝后,在冷凝器下部继续被冷却水进一步冷却,使得离开冷凝器时的温度低于饱和温度。这种方法对进出冷凝器的冷却水温差有一定的要求,通常卧式壳管式冷凝器的设计温差约为5摄氏度。然而,冷却水温差过大或过小都不利于获取理想的过冷度。 经济器降温:经济器是一种特殊的换热器,它可以将一部分经过冷凝后的高压液体制冷剂分流出来,经过一个额外的膨胀阀进行减压降温,然后与主路中的高温高压液体制冷剂进行逆流换热,以此来增加主路制冷剂的过冷度。这种设计特别适用于螺杆式冷水机组等大型制冷系统,可以在不改变压缩机的情况下显著提高其制冷量和能效比。 外部冷源降温:在某些特殊情况下,可能会使用其他低温介质作为冷源来直接冷却制冷剂,以达到所需的过冷效果。例如,利用深井水或其他天然水源来进行降温处理。