前段时间,公司从一位老同事老前辈(已退休)家中搬来一堆旧资料。在整理的过程中发现了下面这本书,一看就是有些年头了。

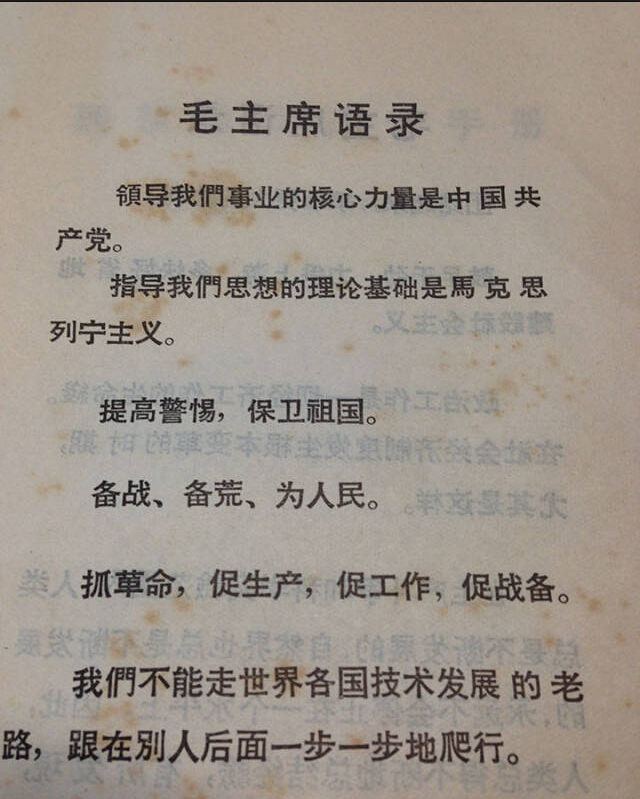

打开扉页,赫然出现的是主席语录:

打开扉页,赫然出现的是主席语录:

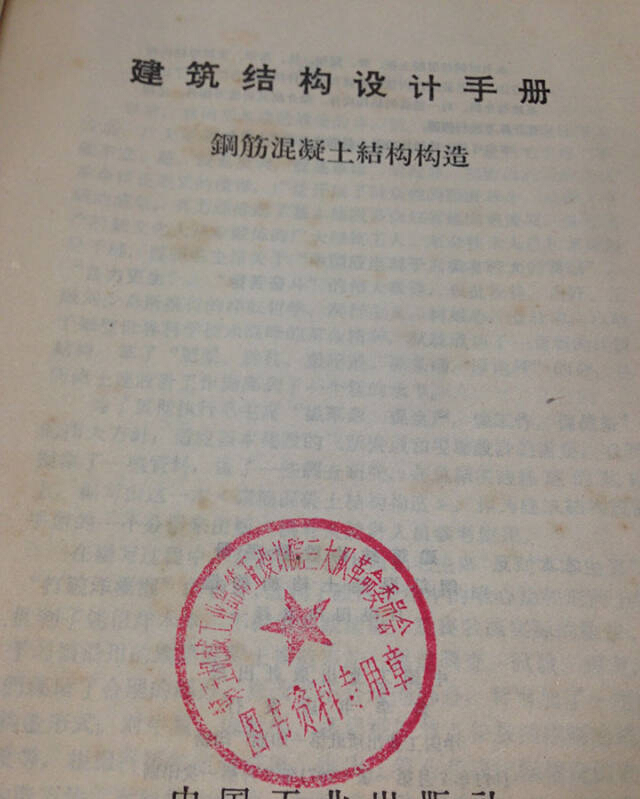

注意内页的印章,估计大部分同学都不知道“革命委员会”是个什么样的组织机构。

注意内页的印章,估计大部分同学都不知道“革命委员会”是个什么样的组织机构。

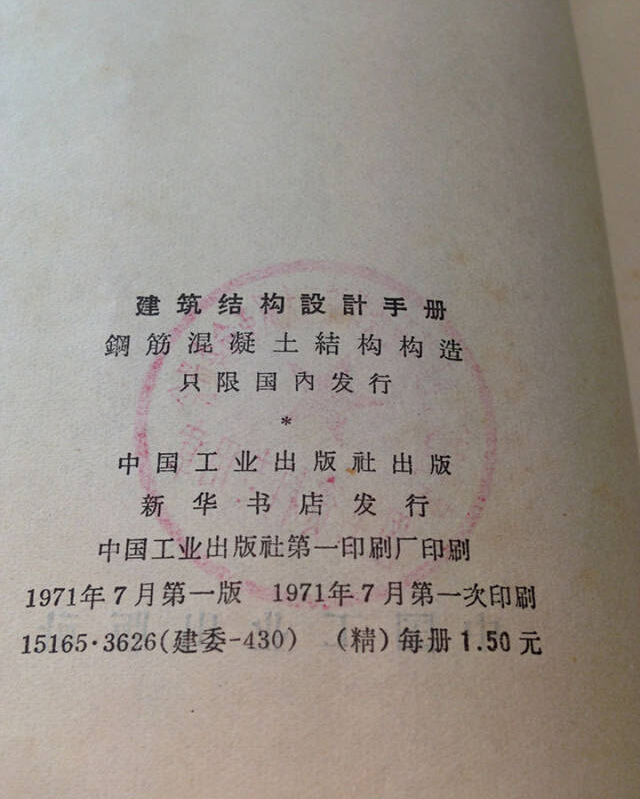

终于看到了出版信息,1971年7月。此书出版时,看此文的大部分同学都还没出生吧。

精装1.5元的售价,不知在当时是什么水平。

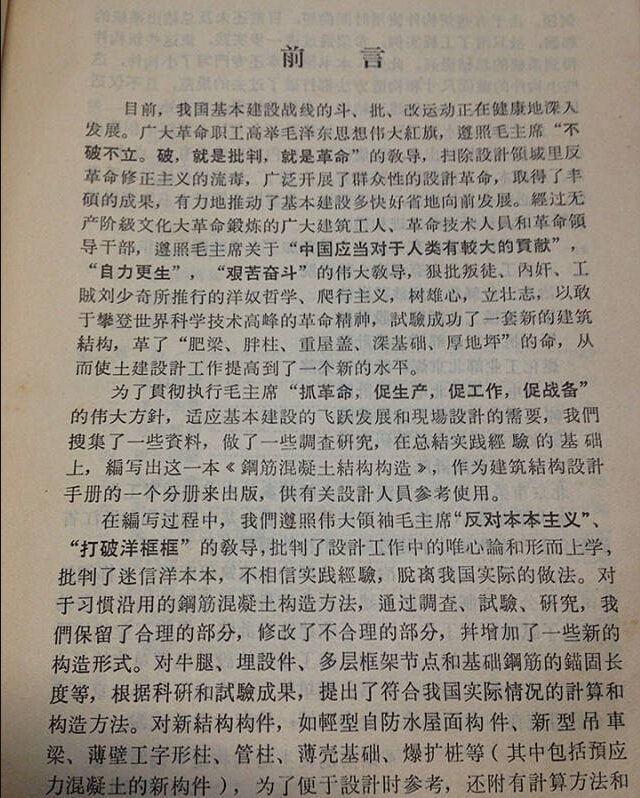

接下来是“前言”部分,开始有点意思了。

当时可是要革“肥梁、胖柱、重屋盖、深基础、厚地坪”的命的。那些把梁柱截面越做越大的同学,还不赶紧反思一下^_^。

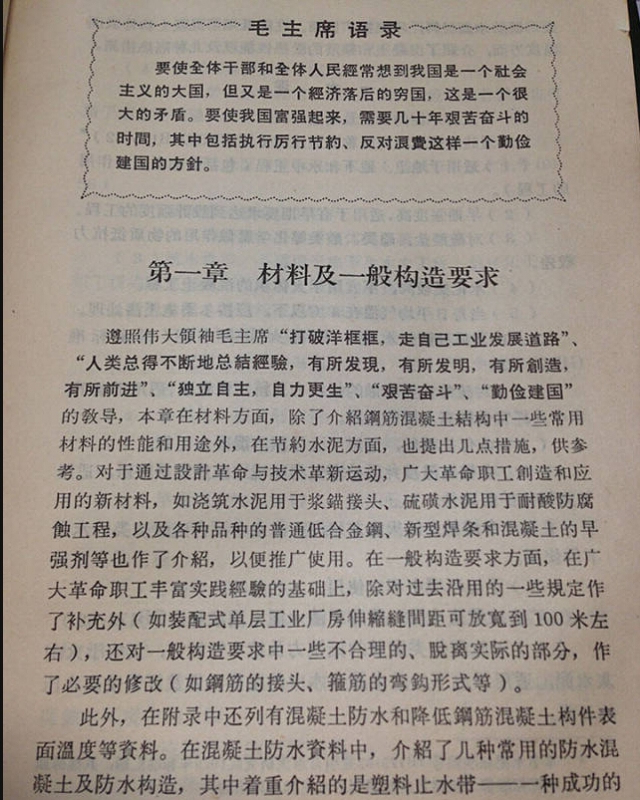

第一章,材料及一般构造要求,书中在每章开头都有语录:

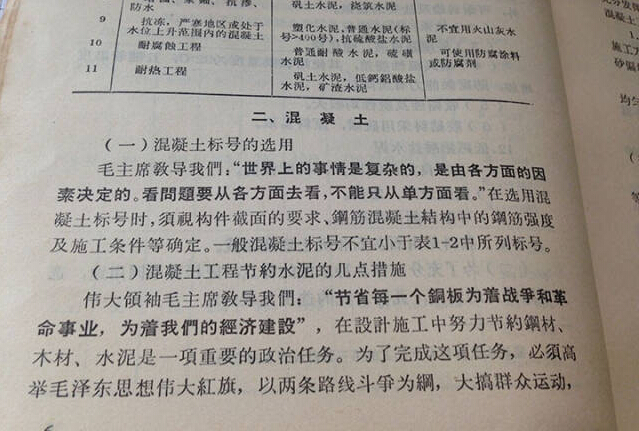

主席教导我们如何选用混凝土标号:

“在设计施工中努力节约钢材、木材、水泥是一项重要的政治任务。”

同学们,现在你们做设计,用钢量大了点,只是甲方叽歪几句。看到这条,你感到庆幸了吗,你还抱怨么:)

关于板的设计:

头一次听说“预制无梁楼盖”(注:不是空腹楼盖)。

主席教导我们如何确定板厚:

梁的设计:

书中“打破洋框框,走自己工业发展道路”出现了很多次。“洋框框”,不用说,肯定指的是苏联规范。建国初国内建筑设计基本照搬苏联体系。而此书出版时,又正值全社会批判“苏修”的高潮期。(不知"苏修"何意的同学请百度。)

一本书,一句话,却折射出了时代的缩影。

柱的设计:

注意书中的用词:“肥梁”、“胖柱”,为什么不叫“大梁”或“大柱”?估计是在那个年代的宣传中,“肥”和“胖”都是反面的、贬义的,甚至是反动的,多用于形容被批判的对象。例如,宣传画中反面人物一般都是矮肥矬,正面人物才是“高大上”的。

基础设计:“破除了对深基础的迷信“。

最后一章,介绍的是最近比较流行的“装配式构件”。

如今业内所谓产业化,原来玩的都是别人剩下来的。

结构设计就是一个圈,几十年又绕了回来。

-全文完-