先说三件亲身经历过的事情,第一件是刚毕业同负责人去工地处理问题时,某施工单位按图施工一个砌体单层楼,有个房间在平面图中没有画门窗,由于甲方催进度又完不成任务的情况下,想了个馊主意将错就错直接盖上去,施工负责人还特意抱怨说有3个工人砌在里面出不来,都因为设计院没画清楚,害得工人在里面受罪。第二件是某工程师做板式悬挑阳台,前期条件不太明确的情况下,就按照初步设计开敞条件计算荷载配置钢筋,后期建筑改了方案,在悬挑板边设了一道外墙,工程师忙着做主体结构,就忽略了这件事,到施工阶段工地人员凭经验觉得有问题,就打电话给设计院问是否需要修改设计?工程师拿着计算器算了半天最后说应该没问题,施工继续结果墙砌上去后很快出现水平裂缝,实际情况是截面和配筋都不够,只好又拆墙又加固。第三件是曾经帮助别人去解决框架地下室外墙出现裂缝问题,未到现场时,估计是温度原因造成超长混凝土结构收缩引起的竖向裂缝,现场发现是室内半层高的水平裂缝,顿时感觉结构的问题,跑到室外看确实存在地面施工超载问题,但不至于引起这么严重的问题,拿来结构图纸一看发现地下室挡土墙按照四边支撑设计,实际受力是楼层的两边支撑,墙厚设计的也比较薄,就出现裂缝,好在还是施工阶段,赶紧制定补救方案,没有影响后期施工和正常使用。

关于这三个事我经常会给同事们提起,它们都有共同的特点,施工单位是按图施工,很简单的问题在正常的流程下出现不合格产品,区别在于第一件事是施工单位在完不成任务的情况下,利用设计人的疏忽将设计单位拉下水,达到其延长施工进度的目的。第二件事是施工技术人员根据经验发出提醒,已经是超出施工单位的责任范围,设计人员不予以正确认识导致的。第三件事与施工单位无关,设计人的计算假定与图纸中的实际情况不相符造成的,这类问题一般不易被施工技术人员发现,但很容易导致严重后果。

相比较而言,工程师更喜欢钻研计算分析,常常忽视结构制图的重要性,这与国内项目进度过快有关系,毕竟画好图是需要时间和经验来保证的,没有时间自然要压缩制图内容,工程师在取舍之间难免会遗漏某些信息,导致各类问题发生,那么工程师要了解制图应注意哪些问题。

首先,工程师要明确施工图纸是给施工人员理解的而不是给自己做记录的,要让别人理解图纸,就要以别人的角度、考虑别人看图时会有哪些需求来制图。比如说绘图比例问题,如果只是自己做记录,可以完全不考虑比例问题,将问题重点表示出来即可,因为自己很清楚周边条件、层高内容等,不需要先去判断这些条件的关联问题。但是别人在看图纸时,首先是根据周边关系确定图纸要表达什么内容,关系正确很顺利将思路引入主题上。如果关系不对,就会在认知上存在差异和抵触,进而影响对图纸内容的深入理解。

工程师会花很多时间学习钻研设计规范,但对制图规范学习较少。结构新人经常以别人的图纸为样本去开始工作,由于缺少判别能力,往往是好的方法学会了,坏的习惯也继承了,这是不值得的,《房屋建筑制图统一标准》和《建筑结构制图标准》是设计制图统一语言,规定在制图过程中遵守各项条文要求,因此在学习别人的图纸时,应在掌握这两本标准的基础上去发现别人好的绘图技巧,再结合自己的特点去发挥。

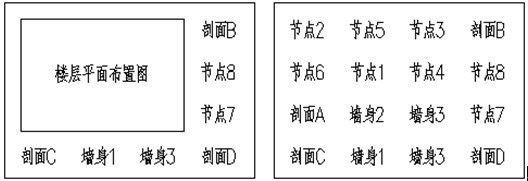

第二,制图要有逻辑性。制图的逻辑性包含全套图纸和单张图纸两类,全套图纸的逻辑性比较容易理解,打开一套图一般按照说明、基础、墙、柱、梁、板、楼梯等顺序排图,这既符合设计的顺序和重点,也符合施工流程的需要。由于图纸目录一般由有经验的负责人编制,所以全套图纸逻辑性混乱的情况很少出现,但是单张图纸经常会因设计人员制图的随意性出现或者是在局部区域出现逻辑性混乱,如果质量检查工作不细致就会出现图1所示情况,该制图效果会导致看图人产生类似一共有多少个节点、是不是有些节点还没有画之类的疑惑,无形中增加看图障碍,负责的技术人员会与设计人核实,同样也增加设计人后期工作量。笔者曾听技术人员说过:看到这类图纸很头疼,技术管理层理解后,下面还需要架子工、模板工、钢筋工去细化理解,大工再向小工传达,一旦某个环节出现偏差,很容易出现将错就错的施工后果。

图纸效果应建立正确的逻辑性上,设计人要清楚一套图有多少张内容去表达,一张图上有多少个节点去细化,要通过逻辑性与看图人之间建立信息传达通道,让施工人员理解设计意图,正确地按图施工,如图2所示。如果设计图纸中有笔误,也会因图纸规范容易发现其中的不同。

1 图纸表达逻辑性错误

图2 图纸表达逻辑性正确

第三,结构图纸要具有独立性和完整性。独立性是指施工单位在原则上只需根据结构图纸而不看其他专业图纸就可以完成结构施工;完整性是指一个项目中所有需要结构完成的内容都要进行设计。随着建筑设计复杂程度提高,这两点越来越难以实现,很多结构图纸在表达上很容易失去这两个特性,例如建筑外观非线性设计,按照传统结构制图方法,不能全面表达结构的尺寸,又如特种结构需要专业单位参与设计,不仅在制图上失去控制能力,还可能因为分析能力不足,此部分结构分析也不能控制,典型情况如大跨度屋面采用网架结构,很多设计人员无论在设计方法和制图表现上都采取放任的态度,只要有人把这部分完成,似乎就跟自己没关系一样,尤其是外包设计时,通常与主体设计周期存在脱节问题,外包单位在主体工程师不控制情况下,随意修改设计方案,这很容易造成设计失控状态,建成后实际受力与自己计算分析目标完全不同。正确的态度应该是外包单位完成这部分设计和制图后,工程师要在整体思路上进行设计控制,当然也包括各类图纸是否符合整体设计要求,细部节点与预留条件是否满足等等,这样才能将全部设计内容形成一体。

第四,设计图纸要与计算分析相吻合。回到前面第三件事情,设计人在起初认为框架地下室外墙处有边柱,可以认为是墙体在竖向的支撑,中间墙体就可以假定为四边支撑板块进行配筋。这种设计方法在一定条件下是可以实现的,条件是边柱抗侧向刚度远大于板在平面外刚度,例如剪力墙结构内墙支撑效果明显,就可以按照这个原则进行设计。显然框架地下室边柱不符合这个假定,接下来在设计框架柱时又认为外墙有一定厚度,柱效应不明显,按照整体分析的情况将边柱设计成构造边柱,与墙厚度相差不多,配筋也没有特殊处理,起不到支撑效果,实际情况变成顶板和底板两边支撑单向板受力,墙体竖向钢筋应力过大导致抗裂缝能力不足。这是典型的计算目的与制图效果背离的案例,计算的时候单纯计算不考虑方案实现的可能性,正确的方法是边计算边制图,互相确认方案可实施性,本例结构配筋可以按照上铰下固假定计算配筋,墙底部弯矩较大,可在通长钢筋的基础上附加钢筋减少用钢量,水平钢筋可以采用构造原则配置。设计人要时刻注意各种因素的交叉影响,达成最终可实施的设计图纸。

关于图纸会有哪些问题,其实每个工程师的表现并不完全一样,这里只举几个方面供大家思考,如何保证画出的图纸,正确地传达自己的设计意图,是结构工程师必须重视的事情,不能以为计算分析过得硬,结构制图就可以随意对待,因为计算和制图是工程师前进的两条腿,哪条腿出问题,都会影响前进的效果。