据中国地震台网正式测定:4月25日14时11分在尼泊尔(北纬28.2度,东经84.7度)发生8.1级地震,震源深度20千米。尼泊尔、印度、中国等国家和地区对此次地震有强烈震感。

中国西藏受到尼泊尔地震严重影响,房屋倒塌,通讯中断。西藏拉萨、日喀则等地网友表示震感明显,“家里晃得厉害,灯在摇,桌子也在动”、“刚刚好像地震了,整个房子都在摇”。

目前地震已造成上千人遇难。

地震灾害学业内人士常说:“杀人的不是地震,而是建筑”。

相关资料显示,地震中人员伤亡总数95%以上是由房屋倒塌造成的,仅有不足5%的人员伤亡是直接由地震及地震引发的水灾、海啸和山体滑坡等次生灾害导致。

从汶川地震到鲁甸地震,倒塌的大量房屋都是乡镇农村自建的住房,这些房子很少考虑到抗震设计,有些还是颇为古老的砖瓦房,甚至土木房。尤其是土木房的夯土墙壁,本身就容易因为膨胀收缩而开裂,在抗震上就是战五渣。

而日本地震频发,一般的小地震,老百姓早已习以为常,即使是2011年3月11日的9级大地震,居然也没有房子被震倒,房屋真正成为人们安全坚固的壁垒。

他们是怎么做到的呢?让我们以东京本八幡的一栋超高层全预制建筑为例来看看吧。

东京本八幡超高层预制装配式建筑的抗震设计

一、基本结构

框架结构、结构高度144.2米、地上42层、标准层层高3.3米、一层地下室、管桩基础。

二、平面与体型

1、体型对称,外框投影边长41.4米,高宽比3.48。规整的平面与体型,较小的高宽比,是结构利于抗震的第一步。

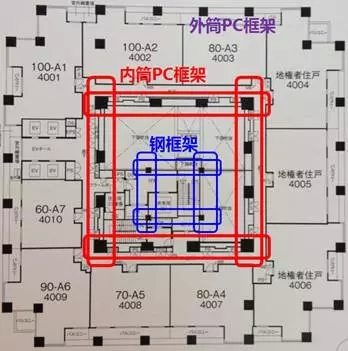

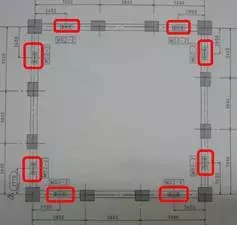

2、内筒与外圈均为PC框架(PC柱、PC梁)。在内筒内侧有一榀钢框架(见图示),由钢柱钢梁建造(仅作为机械升降停车库,基本不作为抗侧力体系)。

日本高层建筑普遍使用框架结构,剪力墙只在低、多层中使用,是因为日本人认为剪力墙相比框架而言抗震性能不明确;更重要的是,框架相比剪力墙更加“柔”,能够承受更大的变形,在日本的规范中,框架结构的层间位移角(就是楼层的水平位移除以层高)可以允许做到1/120,而国内为1/550,即日本认为地震时让建筑“适当摇摆以释放能量”要好过“硬扛”。配合以隔震减震技术,日本的框架结构可以做到200米高。

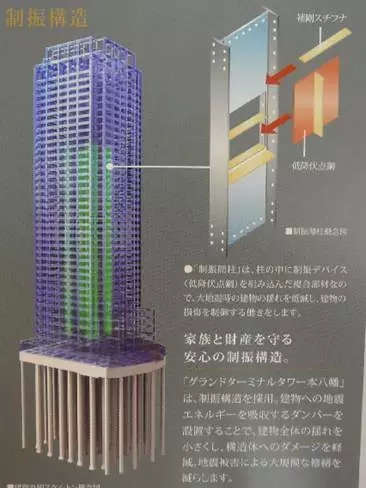

三、减震柱的使用

减震原理:当地震来临,柔性建筑就开始晃动,所产生的能量就要全部被减震柱吸收掉,保护关键的柱子、梁不被破坏

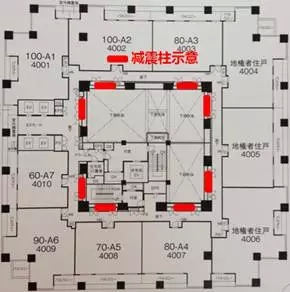

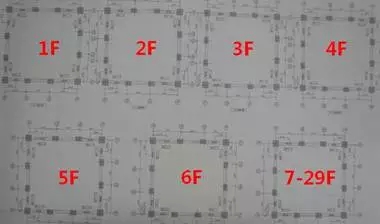

布置位置:内筒三跨PC柱的左右两跨,四周各两根,每层8根;从1层布置至29层,共计232根。

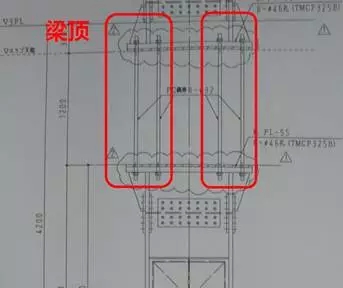

▲内筒三跨PC柱的左右两跨

▲从1层布置至29层

内筒框架因刚度较大,将分配较大的水平作用(约60%-80%的地震、风荷载)。尤其是内筒角部变形较大,故将减震柱布置于此,可最大限度发挥其吸收能量、保护主体的功能。而只布置3/4高,是因为结构底部承担了主要的水平剪力与倾覆力矩。顶部虽然位移较大,但位移角参数能控制在有效范围,安全无影响,加上底部3/4已有减震器参与工作,顶部加速度也能得到有效控制。

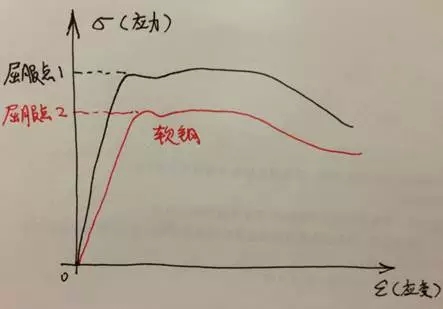

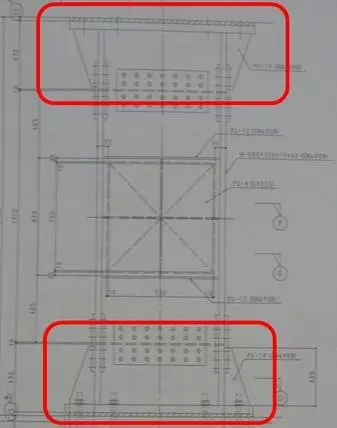

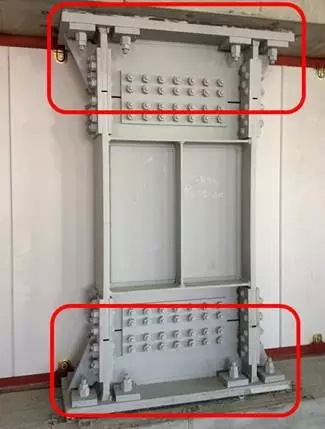

减震柱构造:上下两块对称的带翼缘钢板,与梁可靠连接,中间是相对较软(屈服点低)的钢材。

对于高层弯剪型结构,水平剪力最大一般出现在楼层中部,此处设置较低屈服点的钢材,可以充分发挥其承担剪力、变形耗能作用。可通过计算调整软钢厚度及尺寸,使其符合大震下的往复受剪变形性能。

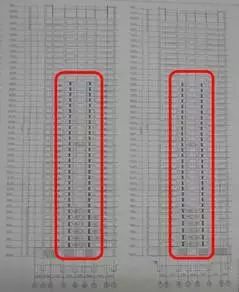

减震柱施工图:首层至6层各减震柱型号有差别,而7-29层则统一一种型号,区别在于软钢板厚以及上下板端的连接节点。

▲7-29层减震柱布置图

减震柱净高2800,分为三段,上下两段(红色所圈)位安装加劲板,中间为软钢。

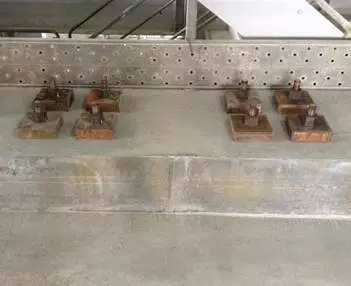

上下两端安装加劲板通过锚杆固定于上下梁之间,梁为PC大梁,已预留锚孔,将加劲板的锚杆穿过锚孔用锚板螺钉拧紧固定。

▲锚杆与梁的连接

▲减震柱与梁的连接

不仅仅技术上完全实现,楼书上也将减震柱作为抗震安全的重点进行宣传,图片让客户简单易懂。

四、其他防震安全措施

门框与门之间的变形空间:地震时即使门框变形,人们也能打开门逃生。

▲门框空隙变形示意

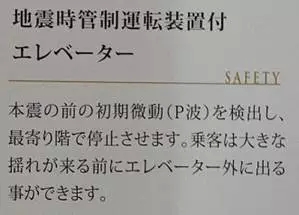

电梯防震感应控制:当监测到先行到达的地震纵波,电梯防震感应立即启动,正在行驶的轿厢将停在就近的楼层,并开门停止运行。

▲电梯防震感应控制

全预制的关键:强节点

除了采用高大上的减震技术,预制结构本身的节点也是关键,只有做好了“强节点”连接,才能保证装配建筑抗震性能不低于现浇。

▲梁套筒连接

▲预制柱柱头钢筋

法国也有丰富的抗震经验。

法国在建筑抗震方面不仅设计标准严格,而且建筑监督有力,同时也受到保险制度的强力制约。按照法国的相关规定,所有中等及以上震区的新建筑物都必须考虑抗震需要。

一、设计标准严格

法国以前有专门的抗震设计规范,现在使用欧洲抗震设计规范,该规范对抗震设计做了具体规定。例如,对于砌体结构,必须在墙与墙、墙与板交界处设置圈梁,并保持梁梁之间的连续性。

就抗震设计来说,当建筑物处在需要进行抗震设计的地区时,出于保护自身生命财产等方面的考虑,私人业主愿意接受造价稍高的抗震设计;如果业主是国家,那就更应严格执行抗震设计标准。法国防震减灾、防灾减灾的设防标准较高,基本烈度高达8~9度,医院、校舍、商场等人员密集建筑的设防标准更高。

二、建筑监督有力

与中国一样,法国也有专门的地震研究中心(AFPS),提供最新信息、研究成果和技术支援。但是,在抗震建设方面,法国建筑物的质量是由建筑行业本身的机制来保证的。

法国防震减灾和防灾减灾是由各级行政主管部门和环保部门同时负责的。其环保部门是个管理地质、矿产、国土、气象、地震等的综合部门,是大部制产物。这些部门实行董事会管理制度,具有独立的投资预算权、行政监管权和依法起诉权,其他行政部门无权干涉。

监理公司服务于业主,根据业主需要对建筑各方面实施监理,如设计、施工是否符合规范,以及施工安全等。

法国1978年出台的《斯比那塔法》规定,如下情况的建筑必须有监理公司参与:高于2.8米的建筑、公共建筑、结构特殊建筑、震区的某些建筑。就这样,业主方管监理方,监理方管设计方和施工方。一旦发生事故,施工、设计、监理各方均有责任,不会出现“踢皮球”现象。

三、法定保险制约

除了严格监管外,法国的建筑设计还受保险制约。公开资料显示,在法国,地震保险是法定保险,公民必须购买。在运作模式上,地震保险不同于一般的商业保险,是以政府保证为主的。

法国的业主一般都会为私人住宅购买保险,保险公司会根据房屋设计是否经由正规设计所,是否考虑抗震设计等确定保价和承保范围。

除了业主买保险外,所有参与建设的单位(包括设计院、施工单位、材料供应商、监理公司等)都要购买两种保险:职业保险和10年质量保险。一旦出现问题,并且确定了责任人,造成的损失由责任人的保险公司承担绝大部分,而责任人除了赔偿金外,下一年的保险费会更高。

业主不会为了省几个造价钱而把房屋置于地震威胁之中,一旦房屋受损,业主今后将不得不支付更高的保险费,显然得不偿失。

根据法国法律规定,承包单位必须向保险公司进行工程投保,保险费率是根据建筑物风险程度、承包单位声誉、质量检查深度等确定的。一般来说,承包单位要负担相当于工程总造价1.5%~4%的保险费。

在这种保险机制下,责任最终有人承担,建设参与人也都不会把质量当儿戏。

总结各国的抗震经验,技术和制度缺一不可,唯有双管齐下,房屋才能在大众生命财产安全受到地震等自然灾害威胁时,从容不迫地为生命保驾护航。